動脈管開存症は子犬に多くみられる先天性の心臓病で、聴診をすると特徴的な心臓の音が聞こえます。

この病気は初期には症状がみられないケースも多いため、ペットショップやブリーダーからお迎えしたら早めに動物病院を受診し、健診を受けることが非常に重要です。

今回は犬の動脈管開存症について、特に当院での治療方針に焦点を当ててご紹介します。

動脈管開存症とは

動脈管開存症とは、子犬が母犬の胎内にいるときにだけ存在する血管(動脈管)が、生まれた後も残ってしまう病気です。動脈管は大動脈と肺動脈をつなぐ役割があるため、大動脈に流れるはずの血液が一部、動脈管を通って肺動脈に移動し、血流に異変が現れます。

動脈管開存症は、基本的にはペットショップやブリーダーから飼い主様のもとに移る前に発見され、治療されることが多い病気です。また、動脈管開存症を起こしていることが発見されずに飼い始めた場合でも、最初に動物病院で健診を受けた際に聴診で気づくケースがほとんどです。しかし、もし気づかず動脈管開存症が進行した場合は一般的にかなり短命で、若齢で亡くなるケースが多いです。

原因

動脈管開存症は若い小型犬に多く見られ、遺伝が関係していると考えられています。

症状

動脈管開存症は初期には症状がほとんど現れませんが、症状が悪化すると呼吸が苦しくて動きたがらなくなります。さらに重症化すると呼吸困難に陥って、突然失神して倒れ込んだり、陰部粘膜などの心臓より後方の粘膜が青白くなったり分離性(チアノーゼ)を示したりする場合もあります。

診断方法

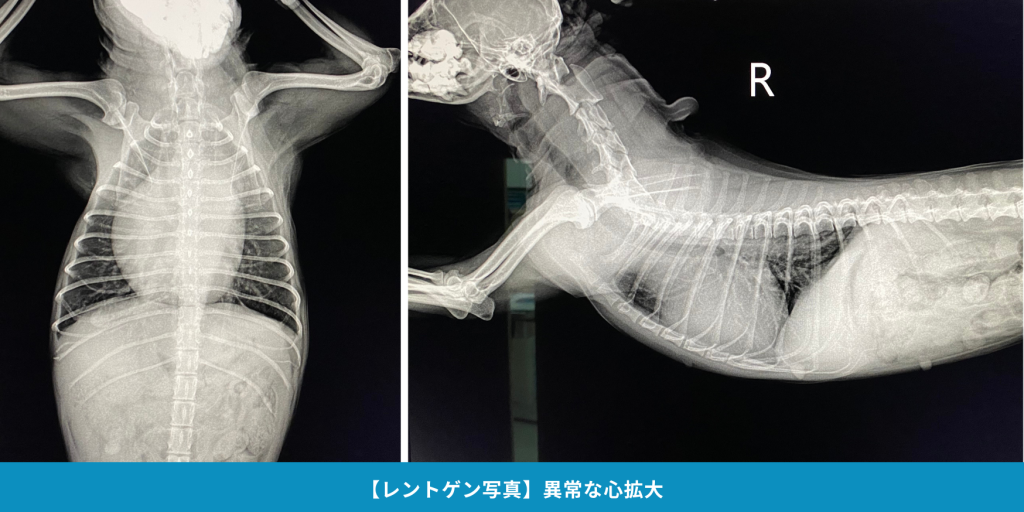

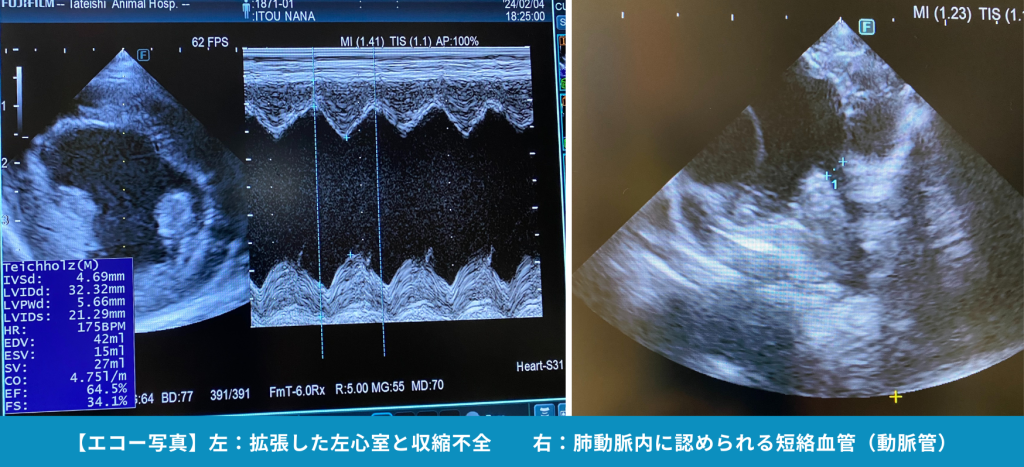

動脈管開存症は聴診によって診断を行います。聴診では、連続性雑音(心臓の収縮から拡張までの間ずっと続く雑音)という特徴的な音が聞こえます。その他にも、心臓の血流を調べるためにエコー検査を実施します。

治療方法

動脈管開存症の治療は、基本的には手術を行う必要があります。

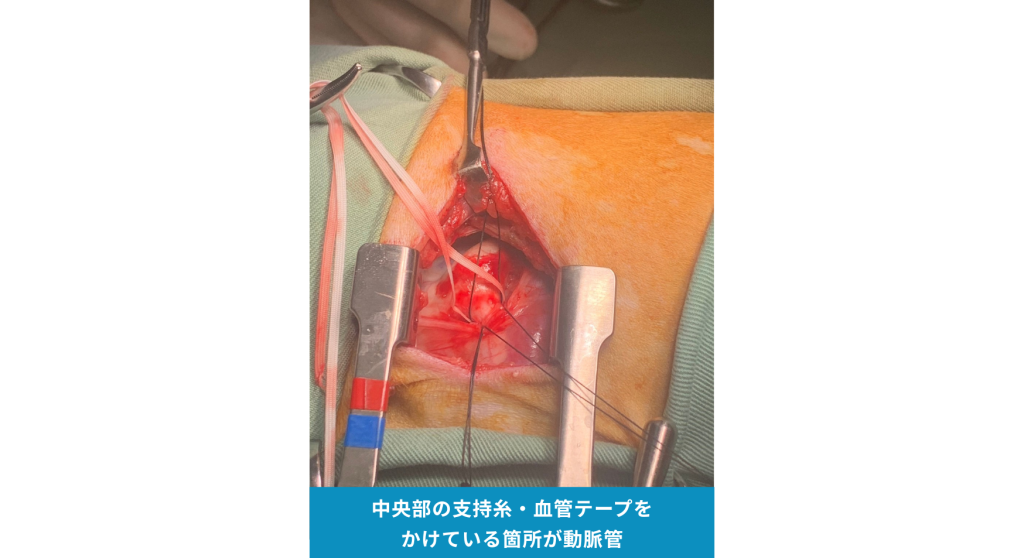

当院では、動脈管を結びつけて閉じる(結紮する)手術を実施します。

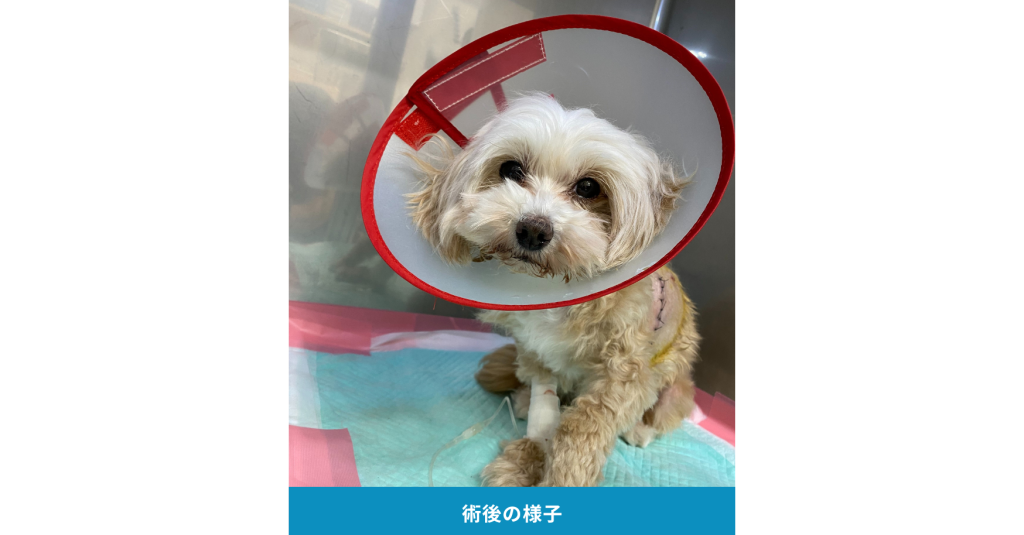

術後数時間が経過した頃には落ち着いた様子を見せてくれ、無事に手術を乗り越えてくれました。

なお、血液が大動脈から肺動脈へ流れている場合は手術が可能ですが、アイゼンメンジャー化といって肺動脈から大動脈に血液が流れる場合は、手術によって逆に病態が悪化してしまうため手術は行えず、予後不良と判断されます。

この血液の流れはエコーで確認できるため、術前にしっかりと判断することが重要です。術後は活動的になることが多く、その後は健康に過ごすことができます。

一方で、稀ではありますがアイゼンメンジャー化した子では内科治療で対処することもあります。内科治療では病気がこれ以上進行しないように対応しますが、根本的な解決には至りません。

予防法やご家庭での注意点

動脈管開存症は聴診が診断に結び付くため、若いときから健康診断を受け、心臓の音を聞くことが大切です。動脈管開存症は重症化すると手術ができなくなってしまうため、子犬を飼い始めたら早めに動物病院を受診しましょう。

まとめ

動脈管開存症は若い小型犬でみられる心臓の病気です。治療には手術が必要ですが心臓外科の手術は専門性が高く、対応している動物病院は少ないのが現状です。

なお、当院では循環器の専門医と連携を取り合い、手術も対応しています。動脈管開存症についてご不明点などございましたら、当院までご相談ください。

東京都調布市の動物病院なら『タテイシ動物病院』

【当院のアクセス方法】

府中市・三鷹市・狛江市アクセス良好です。

■電車でお越しの場合

・京王線 調布駅 東口 徒歩5分

・京王線 布田駅 徒歩5分

■バスでお越しの場合

布田一丁目バス停から徒歩1分

■車でお越しの場合

調布ICから車で6分

病院隣に当院専用駐車場2台あります。

※満車時はお会計より近隣パーキング料金(上限あり)をお値引きいたします。